Visite de la ville d’Obernai

En tant qu’ex salariés de l’entreprise Hager, nous avons tous un point commun … OBERNAI.

Mais connaissons-nous cette ville ?

C’est ce que nous allons découvrir lors de cette visite du 29 avril 2025 en compagnie de notre très sympathique guide Mme Ines JEUDY (guide à l’office du tourisme d’Obernai).

Nous étions 52 personnes désireuses d’en connaître un peu plus sur cette belle citée médiévale.

Afin de rendre cette visite le plus agréable possible, le comité avait prévu de faire 2 groupes, un le matin à 10h et l’autre l’après midi après le déjeuner pris en commun à 12h15 au restaurant « La Halle aux blés » au cœur d’Obernai.

Pour ne rien rater des explications d’Ines, tout le monde s’équipe d’audiophones.

Un peu d’histoire …

Obernai apparait pour la première fois dans les textes en 778 sous le nom de Ehnenheim (l’habitat sur la rivière Ehn).

Ce domaine dépendait des abbayes de Hohenbourg (abbaye du mont Ste Odile) et de Niedermunster et était la propriété des ducs d’Alsace.

Etichon-Adalric dit « Athic » 3iéme duc d’Alsace choisi la cité comme lieu de résidence et vers 660 son premier enfant Odile (future Ste Odile et patronne de l’alsace) y serai née (une plaque sur une maison située sur le rempart Monseigneur Caspar indique la maison natale de Ste Odile mais n’ai pas certifiée).

Faute de textes, on connaît assez mal l’histoire d’Obernai avant 1200.

Elle est mentionnée pour la première fois en tant que ville en 1240.

En 1280, elle devient ville impériale et dépend directement de l’empereur (Saint empire romain germanique) qui s’engage à protéger la ville en échange de victuailles et hommes d’armes.

En 1354, elle devient membre de la décapode (ligue d’entraide de dix villes impériales d’Alsace). Les revenus de la ville sont assurés par la perception de taxes sur le débit de vin, sur la vente du sel et du fer, par les droits de mouture, de péage, les taxes perçues aux foires annuelles, et par l’impôt sur la fortune payé par les bourgeois.

En 1679, Louis XIV annexe les dix villes de la Décapole à la Couronne de France. Obernai devient ville royale et perd son autonomie.

Notre visite du jour commence par les remparts .

Les remparts :

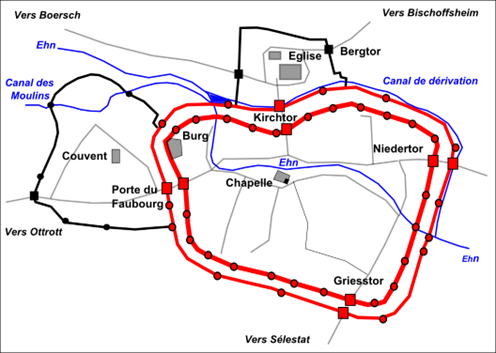

Dès 1298, la Ville est entourée de deux lignes de remparts de 1400 m et les fossés sont alimentés par les eaux de l’Ehn.

La rivière passe alors au centre de la ville.

Les entrées de la ville sont au nombre de quatre formées de doubles portes surmontées de tours, disposant de herses et de pont-levis.

Le faubourg ouest s’appelait alors la Merzgasse, il était doté d’une porte fortifiée sur le chemin d’Ottrott et d’une poterne à hauteur du canal des moulins.

Le faubourg nord, le Selhof, encerclait le cimetière et l’église romane qui dépendait directement du Couvent de Hohenburg et n’était pas dans la Ville. Deux portes s’ouvraient vers Boersch et vers Bischoffsheim.

Les deux remparts de la Ville ont été renforcés au fil du temps par de nombreuses tours. On en compte jusqu’à une bonne quarantaine sur les plans anciens.

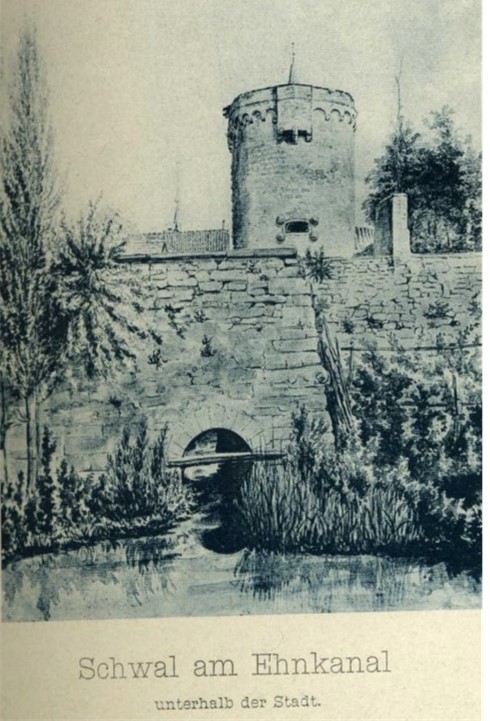

L’Ehn entrait et sortait de la cité sous deux arches fortifiées, munies de herses, qu’on appelait ‘Swal’.

On aperçoit ici l’endroit où le canal des moulins alimenté par l’Ehn sortait du rempart intérieur pour se jeter dans les douves…

… puis il traversait le rempart extérieur pour sortir de la ville.

Aujourd’hui ce passage a été ouvert pour l’accès au parking des remparts.

La suite de notre visite nous conduit dans la cour intérieure de l’hôtel du gouverneur.

L’hôtel du gouverneur :

Cette maison construite en 1566 était habitée par le commandant de la ville jusqu’en 1673.

Sous le règne de Louis XIV, la municipalité racheta cette maison en 1682 pour y loger le gouverneur militaire de la ville jusqu’en 1705.

En sortant de la cour de l’hôtel, nous débouchons sur la ruelle du canal de l’Ehn.

Canal de l’Ehn ou canal des moulins :

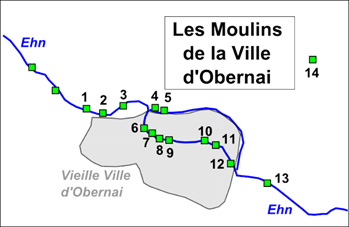

La ville comptait 14 moulins situés soit directement sur l’Ehn qui traversait alors la cité en son centre, soit sur la dérivation qui permettait de remplir les fossés nord de la ville.

Tous ces moulins ont aujourd’hui disparu ou sont devenus des maisons d’habitation.

Au hasard d’une promenade dans les rues d’Obernai, vous trouverez des maisons ornées des emblèmes des meuniers.

Dans sa partie la plus en amont, le canal était aménagé en lavoir, comme ici à la place de l’étoile devant l’actuel restaurant « au Schnogaloch ».

La rue du marché :

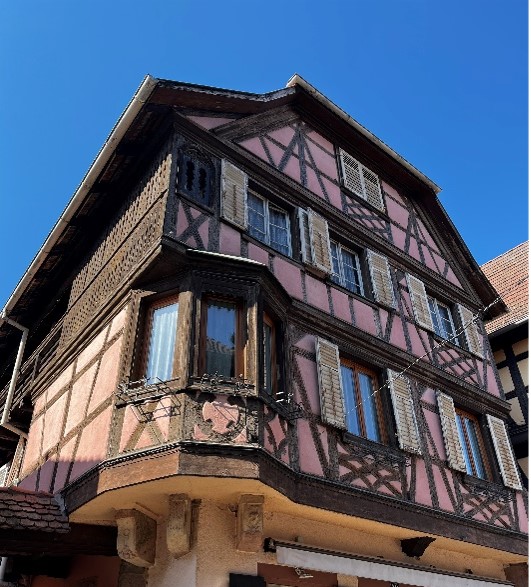

Ines nous apporte des précisions sur la signification du colombage alsacien.

La maison alsacienne a colombage est un habitat adapté à la sismicité du fossé rhénan.

Son assemblage lui confère une souplesse qui la rend résistante aux séismes.

Les constructeurs de l’époque gardaient certainement en mémoire le grand tremblement de terre de Bâle qui a ravagé le Sundgau en 1356 (300 morts, seules les maisons en pierre ont été détruite).

Une autre raison est qu’au moyenne âge la terre appartenait au seigneur alors que la maison appartenait à l’occupant, il suffisait à l’habitant de démonter sa maison et de l’emporter avec lui.

INTEGRATION DE SYMBOLE dans l’aspect des COLOMBAGES

Le Mann

Cette figure utile à la rigidité de la maison à pans de bois est un assemblage de poutres verticales, obliques et horizontales. Elle forme deux K majuscules opposés l’un à l’autre. Mann signifie « homme ». On peut effectivement y deviner la silhouette d’un homme aux jambes écartées et aux bras levés en l’air.

Le demi-Mann

Il existe également des demi-Mann ou Halbmann. Ce sont des K majuscules. Lorsqu’ils sont appuyés sur les deux côtés du poteau cornier de la maison (l’un à l’endroit, l’autre à l’envers), on parle alors de Mann d’angle.

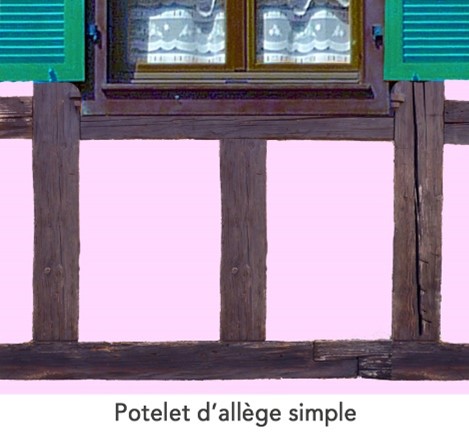

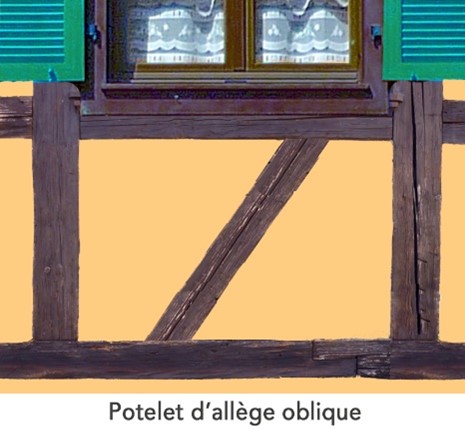

Les potelets d’allège sous les fenêtres.

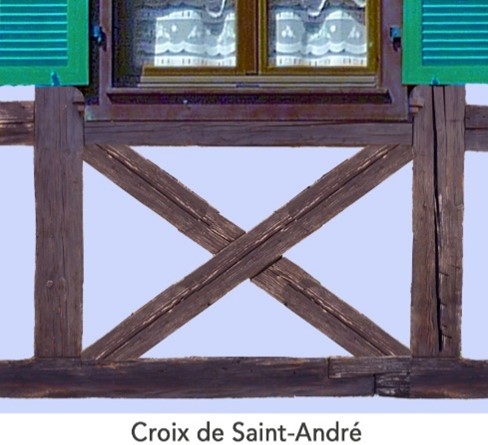

La croix de St André est une croix en X sur laquelle Saint-André aurait été supplicié.

Cette forme géométrique est très courante en Alsace Symbole de la multiplication en mathématiques, la croix est un signe de fécondité qui s’applique aux hommes mais aussi au bétail.

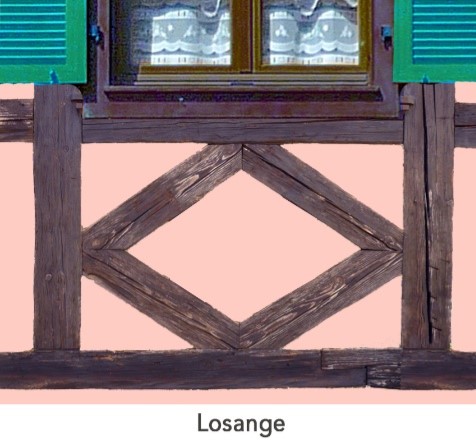

Le losange symbolise la féminité et la maternité. Il désigne à la fois le contenant (le ventre maternel) et le contenu à protéger (l’enfant).

Insérer des losanges dans la façade de sa maison revient à souhaiter une descendance mâle importante qui assurera la pérennité de l’activité.

Un losange sur son étable ? – on espère avoir de nombreux veaux.

Sur la grange ? – des moissons importantes.

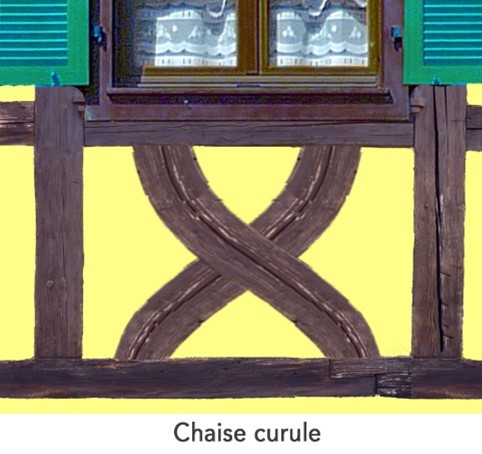

La chaise curule peut être confondue avec la croix de Saint-André.

Pour comprendre ce symbole, il faut remonter à l’époque des Romains.

C’est sur ce siège soutenu par quatre pieds incurvés que les magistrats romains s’asseyaient pour délivrer leurs sentences.

Ce signe de la fonction de dignitaire a été repris dans la décoration des maisons alsaciennes.

La présence de chaises curules indique la demeure d’une personne aisée et influente dans la société.

C’est la raison pour laquelle on retrouve la chaise curule dans les maisons des notables des villages.

La place du marché et ses monuments :

Sur cette place, le marché y est attesté depuis l’an 1300.

En 1904 la fontaine Ste Odile a été édifiée pour marquer la fin des travaux d’adduction d’eau courante.

La Halle aux blés est une ancienne boucherie publique construite en 1554.

Un double escalier extérieur aujourd’hui disparu, donnait accès au premier étage.

La façade avec pignon est ornée de deux têtes de bovins et des armoiries de la ville d’Obernai.

Au début du 17ème , le rez-de-chaussée abrite le magasin à sel dont la ville avait le monopole de la vente. Au 1er étage pouvaient être entreposées les marchandises les jours de foire.

Le beffroi appelé aussi Kapellturm est le monument emblématique de la ville.

C’est à l’origine le clocher de la chapelle de la Vierge (construite vers 1285, démolie en 1873) dont il subsiste le chœur gothique. Il abrite encore six cloches, dont les plus anciennes datent de 1429 et de 1474

Au sommet de la tour de guet, deux équipes de veilleurs se relayaient jour et nuit.

La flèche qui culmine à 60 mètres a été rajoutée en 1597.

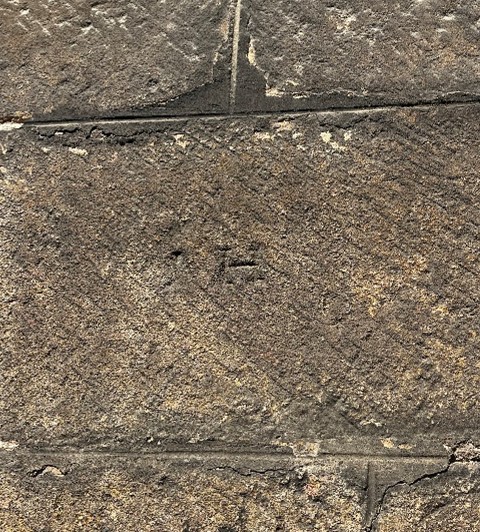

Au pied du beffroi sont gravées les tailles normalisées de l’aune (règle de tisserands) et de la dague.

Sont gravés aussi les « signatures des graveurs de pierres »

L’hôtel de ville :

Construit initialement en 1370 il abritait le tribunal des bourgeois.

Il fut agrandi une première fois en 1523.

En 1604 ont été rajoutés le balcon et un oriel.

Il sera une nouvelle fois agrandi en 1848.

Nous passons par la ruelle des juifs ou se trouvait au moyen âge le quartier juifs et dans laquelle subsiste les vestiges de la première synagogue en 1455.

La synagogue actuelle (la troisième) à été construite en 1876 .

L’imposante maison située rue des pèlerins appelée « La maison romane » a été construite vers 1220. Elle était la propriété des Rathsamhausen riche famille alsacienne qui y percevait la dime (taxe au moyen âge).

Le puits a six sceaux :

Ce puits sera réalisé en 1579 par un groupe d’artisans strasbourgeois.

Il possède une margelle de grès surmontée par un baldaquin octogonal recouvert de cuivre et supporté par trois fines colonnes sculptées.

Les proportions du puits, son décor en font un puits vraiment exceptionnel.

Son toit possède deux gargouilles en cuivre ainsi qu’une girouette au sommet.

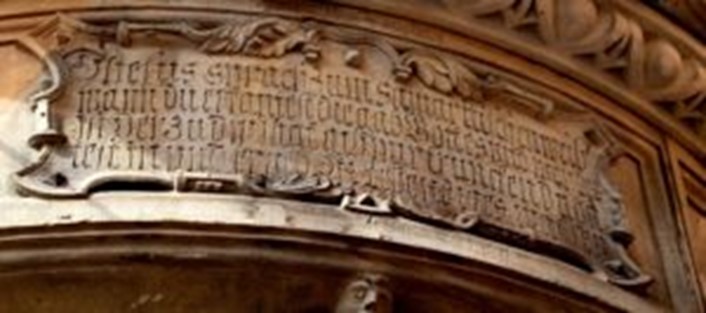

Plusieurs cartouches reproduisent des extraits de l’évangile de saint Jean.

En 1970, un camion percuta et le réduisit en morceaux.

Deux ans plus tard, il fut reconstruit à l’identique.

Il a fallu tailler de nouvelles colonnes, mais les chapiteaux et les cartouches sont ceux d’origine.

La charpente fut réparée, son toit de cuivre débosselé et les gargouilles remises en place.

Il n’y a que l’ange avec sa trompette qui est une copie de l’original.

L’église catholique St Pierre et Paul :

L’église catholique, inaugurée en 1872, remplace un sanctuaire gothique (15ème s.) démoli en 1867, lui-même élevé à l’emplacement d’une église romane avec crypte (datant du 12ème s.). A l’intérieur, remarquable décor néo-gothique et orgue symphonique de Joseph Merklin (1882).

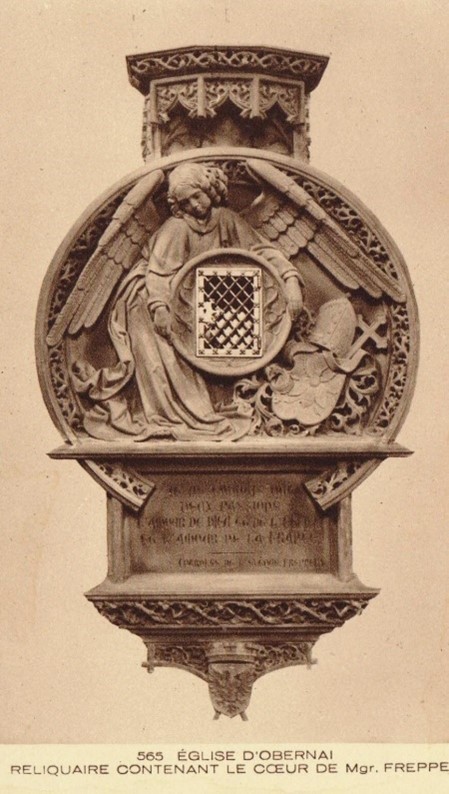

Monseigneur FREPPEL (évêques d’Angers et deputé) est né à Obernai en 1827.

Décédé à Angers en 1891 alors que l’Alsace est sous régime allemand, il souhaite que son cœur revienne dans sa ville natale le jour ou l’Alsace redeviendra française.

Son cœur sera donc déposé à l’église d’Obernai en 1921.

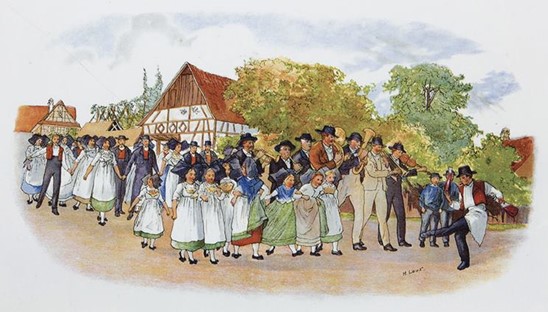

Henri LOUX et le service de table Obernai :

En 1904, le propriétaire du restaurant « La cloche » souhaitant personnaliser son service de table s’adressa à un jeune artiste décorateur Henri LOUX.

C’est donc à cette époque qu’il créa le fameux service de table Obernai.

La transition étant toute trouvée … la visite se termine par un repas au restaurant « La Halle aux blés ».

Au menu…

Presskopf vinaigrette

Jarret braisé sauce Pinot noir Pommes sautées

Ile flottante + flan maison

Tous nos remerciements à Ines pour cette belle visite riche en explications.

et a la prochaine fois pour de nouvelles découvertes ….

magnifique reportage, je l’ai parcouru en entier, c’est toujours plus intéressant de suivre une visite guidée, on passe souvent à côté de beaucoup de belles choses, désolé je ne m’étais pas inscrit.

Bravo Pascal pour ce très beau reportage….

Wouah que de belles et bonnes choses, pour tous ceux qui peuvent y participer. Obernai c’est vraiment une belle et agréable ville, nous avons de la chance d’y habiter !